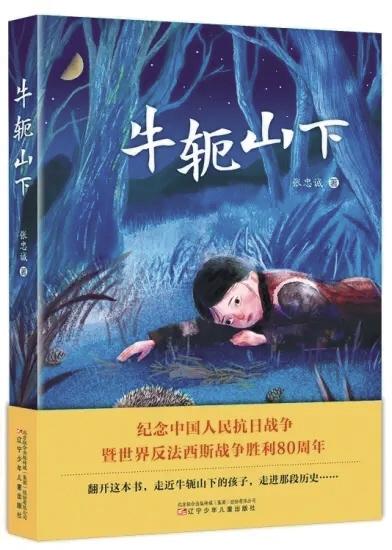

聂难

“枪响过山林寂静,片刻后巴老海从草丛里挣扎站起,抱着带枪眼的三弦子,吼也似的又唱了一句:‘这英雄勉强挣扎将身站起。’”翻开《牛轭山下》,这段文字像一颗石子投进心里,激起层层涟漪。张忠诚没有用宏大的笔触描绘战争的壮阔,却把镜头对准了牛轭山下的普通人——失去亲人的女孩白丑、抱着三弦子的巴老海、藏在山洞里的乡亲们,用他们的苦难与坚守,织就了一幅不一样的抗战图景。

在众多抗战儿童文学中,《牛轭山下》的独特之处,在于它避开了“少年战士上战场”的常见叙事,转而聚焦“苦难中的生存与觉醒”。主人公白丑,名字里带个“丑”字,命运却比名字更沉重:敌人的“集家并村”烧了她的家,奶奶、母亲、弟弟相继离世,父亲被抓,哥哥失踪,她自己带着伤躲进牛轭山的山洞,靠野果、泉水勉强活命。张忠诚没把白丑写成“天生勇敢”的孩子,而是真实地写出她的恐惧与脆弱——夜里听着山林的风声,她会抱紧膝盖哭着喊“娘”;看到敌人的搜山队伍,她会吓得捂住嘴不敢呼吸。可正是这样的“不勇敢”,让她后来的坚守更动人:为了保护藏在山洞里的乡亲,她偷偷把敌人引向相反的方向;为了给受伤的乡亲找药,她冒着风险下山打探。白丑的成长,不是突然的“蜕变”,而是在苦难里一次次“不想认输”的坚持,像牛轭山上的小草,在石头缝里也能冒出芽来。

书中最让人揪心也最让人震撼的,是那些“小人物的悲壮”。巴老海不是什么英雄,只是个会弹三弦子、爱唱“罗成叫关”的普通村民,可在关键时刻,他却用自己的生命换来了白丑和牛耕山的生路。当他故意放开喉咙弹唱,把敌人的注意力引向自己时,怀里的三弦子成了最锋利的“武器”,歌声里藏着对这片土地的爱,对侵略者的恨。张忠诚写这段时,没有刻意渲染悲伤,只通过“带枪眼的三弦子”“吼也似的唱腔”这些细节,就让这份悲壮直抵人心。还有白丑的奶奶,临终前把仅有的一块干粮塞给白丑,只说“活着,就有希望”——简单的一句话,却成了白丑后来活下去的信念。这些小人物,没有惊天动地的壮举,却用最朴素的方式,诠释了“不屈”的含义。

小说的情节像牛轭山的山路,既有陡峭的“险”,也有平缓的“暖”。敌人搜山时的紧张、山洞里断粮断药的绝望,是让人捏紧拳头的“险”;乡亲们互相分享半块窝头、白丑给受伤的小战士包扎伤口,是让人心里一暖的“暖”。张忠诚很会用“小细节”铺陈情感:白丑把母亲留下的旧头巾藏在怀里,每次想家就摸一摸;巴老海弹三弦子时,手指上的老茧会随着琴弦颤动;山洞里的乡亲们,夜里会轮流讲故事,用声音驱散恐惧。这些细节没有惊天动地,却让苦难中的生活有了温度,也让读者明白:即使在最黑暗的日子里,人与人之间的善意、对生的渴望,也是能照亮前路的微光。

白丑这个形象,之所以让人难忘,在于她“不是英雄却活出了英雄的样子”。她没有拿过枪,没有杀过敌人,却用自己的方式守护着身边的人。她会因为害怕而发抖,却不会因为害怕而逃跑;她会因为失去亲人而哭泣,却不会因为哭泣而放弃。张忠诚通过白丑的眼睛,让读者看到战争的残酷,更看到普通人在残酷中迸发出的力量——这种力量不是来自“勇敢”,而是来自“不想让亲人白白牺牲”“不想让家园被敌人毁掉”的执念。就像牛轭山下的耕牛,即使被戴上沉重的牛轭,也会一步一步往前拉,因为它知道,身后是要守护的土地。

合上书,指尖还留着纸页的薄脆感,仿佛刚触过牛轭山的石壁。白丑藏在怀里的旧头巾,该还带着母亲的温度吧?洗得发白的布面上,或许还沾着山洞里的泥土,叠着她无数次想家时攥出的褶皱。那方头巾没什么特别,却比任何勋章都重——它裹着的不是荣誉,是一个孩子在苦难里攥紧的“家”,是她走下去的勇气。