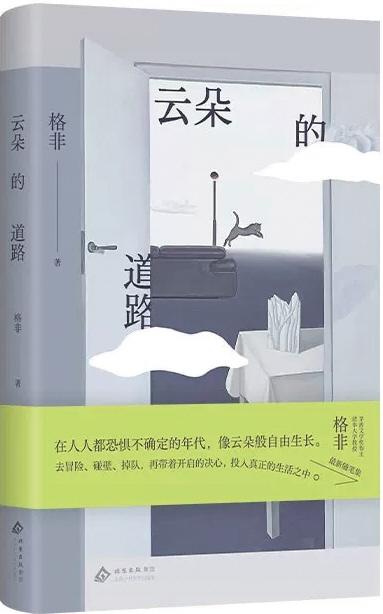

■贺源

“在道路遍布的今天,为何我们仍觉得无路可走?”

茅盾文学奖得主格非在新书《云朵的道路》开篇就抛出这个扎心一问。这并非凭空想象——在一次对谈中,格非与哲学家陈嘉映不约而同感慨:过去虽物质匮乏,但未来仿佛无限敞开;如今选择看似丰富,却常令人陷入“每条路都走不通”的窒息感。当导航App能精确计算每一条路径的最短时间,当“人生规划表”从幼儿园填到退休,我们反而在密布的道路网中彻底迷失。

格非的随笔集如同一柄利刃,刺破了现代人安全感的神话泡沫。他直言:“安全感是假的,它其实不存在。每一天,我们都处在危险之中。我们为财富、健康做的一切准备,不过是一种自欺欺人的假象。” 这并非消极,而是对生存本质的清醒认知——人本质上始终处于“无保护状态”,就像旷野中的动物。但格非并未止步于揭示残酷,反而借诗人里尔克之口指出另一条路:人应当“随冒险而行”,因为生存本身就是“绝对的冒险”。

格非在书中构建了两个精妙的意象:台球的道路与云朵的道路。前者如台球被击出后只能沿着物理计算的轨迹滑行,象征现代人被社会规则锁定的生存状态;后者则如云朵般自由聚合离散,走走停停,甚至突然消失又重生,充满了不可预测的诗意。

这两种道路的灵感源自罗伯特·穆齐尔的《没有个性的人》。格非敏锐地发现:看似自由的现代人,实则活在“台球式”的轨道上——每一步都被精准测算,每一个选择都被预设价值。于是我们陷入悖论:道路越多,自由感反而越稀薄。

一位读者在访谈中道出共鸣:“小时候没有多少路可选,却觉得生命充满可能;如今道路四通八达,反而常感无路可走。” 这恰是现代困境的缩影:规则越精细,个体的命运感就越稀薄。

在格非的童记忆里,乡村道路是另一番景象。当城里人问路时,村民不会报出精确公里数或方位,而是说:“看见前面那个磨坊了吗?过了磨坊望见小河,河上有座单边护栏的石桥……” 道路不是被规划的,而是被“开启”的——你可以为躲恶犬斜穿麦田,可因急事抄近道,甚至路断了也能踩着沟底石块越过。

这种模糊性、随机性,在格非眼中恰是传统乡村道路的神髓。它象征生存本身的“无规定性”:重要的不是道路本身,而是行人的意愿与行动。只要人想去某处,脚步自会开辟道路;而无人行走的路,终将被大地回收。

反观现代城市,道路已成“法则”的代名词。卡夫卡笔下那近在咫尺却永远无法抵达的城堡,正是当代人的精神寓言:道路再多,都成了无形的牢笼。

面对生存困境,格非将文学视作一扇透光的窗。在信息碎片化的时代,他发现人们沉迷手机短视频后,“需要思考和表达时,大脑好像‘坏掉’了”。而文学能对抗这种“脑腐”,因为它教会我们用隐喻理解生活。

“写作是对生活的隐喻,阅读也是如此,”格非写道,“文学通过‘光亮’让我们有能力对自身处境进行反思。” 当读者在《包法利夫人》中看到自己的欲望,在《伊凡·伊里奇之死》中照见对虚假安全的执念,便发生了奇妙的化学反应:“别人的写作也变成了你的写作”。

更深刻的是,文学提供双重可能:一是模仿现实,让我们看清生活真相;二逃离现实,让痛苦被审美距离稀释。

格非剖析乔伊斯《伊芙琳》中逃离失败的女性,也欣赏《奥德赛》里佩涅洛佩用编织对抗时间。这种“逃离”不是懦弱,而是弗洛伊德所说的“迷醉”——如同酒神带来的创造状态,让我们暂时悬置现实压迫,获得喘息与疗愈。

对当下盛行的生存焦虑,格非的见解直指核心:焦虑源于对“不确定性”的病态恐惧,而解决方案恰是拥抱这种不确定性。

他引用尼采的“掷骰子理论”:“骰子掷出去有无数的偶然性,但不管点数多糟,都要肯定自身的生命”。托尔斯泰笔下的伊凡·伊里奇正是反面教材——一生筑造安全防护堤,结果“不过是将自己纳入生活惯性,白白浪费生命”。

面对现代人最深的虚无感,格非搬出鲁迅那句箴言:“绝望之为虚妄,正与希望相同。” 既然绝望也非坚不可摧,人就永远保有选择的可能。在“人生如梦”的虚幻感中,他看到的不是消极,而是惊人的解放:“既然世界如梦境虚幻,我为什么不按自己愿望生活?为什么不马上做想做的事?”

放下书时,窗外正飘过一朵奇形怪状的云。它不遵循导航路线,不在意是否“掉队”,甚至不保证明天依然存在——却拥有台球永远无法企及的自由。格非的文字没有给我们铺设金光大道,而是温柔地卸下我们背负的轨道:“路是‘无所谓有,无所谓无’的时候,你才能体悟到‘行走’中隐含的自由与生命意志。”

在这个朝不保夕成为常态的时代,有人疯狂追求上岸,有人试图藏进保护壳。而格非站在清华讲台,却对年轻人说出反常识的真理:“危机反而能将潜能激发出来,帮我们下定决心突破惯性。” 当无数人生导师教我们如何精准命中目标时,《云朵的道路》给了我们飘向远方的勇气——因为真正的生活,永远始于那条被脚步开启的小径。