■盛新虹

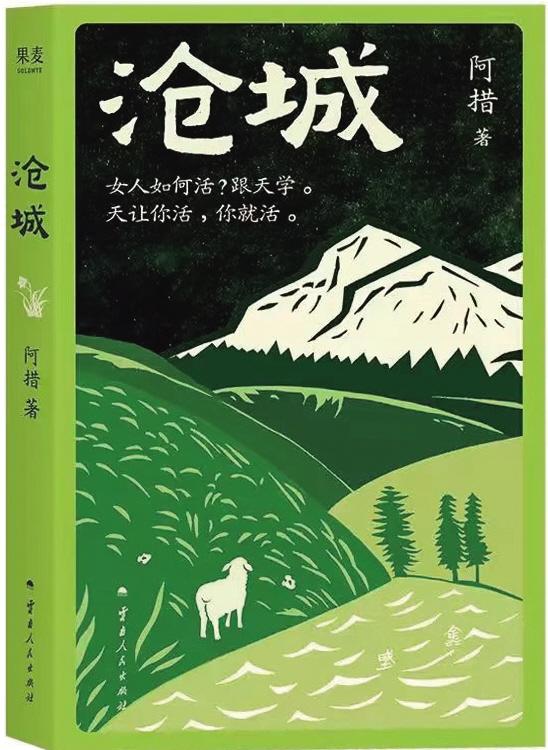

读完《沧城》,时间已经来到五月的母亲节。这倒不是一部高扬女性主义的作品,却是由女性书写、以女性为主角的小说。故事是虚构的,但沧城真实存在,那是云南丽江永胜县的旧称,曾经的滇西北粮仓、茶马古道重镇,也是本书作者阿措的家乡。在这座充满市井烟火的小城里,棋盘似的街巷,热闹的集市,熙攘的人群,宛如一幅活生生的画卷。作家阿措将发生在这里的故事向我们徐徐道来。

沧城,一座深陷云南横断山脉褶皱中的小城,充斥着来自中原的儒家文化和边地神秘的乡野民俗。有一年冬天,沧城出了一件大事,仙婆子死了,大家奔走相告,而“我”童年的鬼魅幻梦就此醒来。小说从这位真假难辨的神婆之死,引出小城里的各色人物:打鹰山上的伢子水仙,一辈子不婚的“斋姑娘”,为了家庭生计独自走马帮的“女赶马”……

《沧城》中,既有高原雪山的自然疗愈,又有小城烟火的市井百态,而其中的文字之细腻,情感之充沛,触动人心。阿措巧妙打捞起这座西南小城的民间传说,编织出一条条情感与命运交织的线索,以不落窠臼的叙事、赤诚而热烈的声音,向我们讲述女人们的生与死、爱与痛,呈现出命运的荒诞奇诡与真实酷烈。可以看出,她对语言有着自己独特的风格,特别是对于女性角色的刻画,给人留下深刻印象。

作者在后记中说:要让一个女人向上走,不必给她梯子,也不必加以皮鞭,只需要让她们卸下颈上的锁链。这句话很好地阐明了小说的主题。千百年来,加在女人身上的锁链太多,封建思想、社会舆论以及道德的绑架,种种有形无形的枷锁将女人层层束缚,让她们寸步难行,受困一生。小说中的仙婆子(水仙)原是医家少女,从小被土匪掳掠为奴二十年,解放后回到沧城。她的枷锁来自人们带着轻蔑和恐惧的闲话,“一个被土匪糟蹋坏了的女人,没家没业,神神怪怪的,也没有人敢要”。斋姑娘吃斋念佛,牺牲爱情,为弟妹、为家族奉献自己的青春与自由,她想要挣脱母亲像生育工具一般的命运,却陷进入族谱、立牌坊的枷锁。金凤是马帮头的女儿,时代的动荡、家庭的生计,逼她像男人一样在悬崖上跋涉,成为茶马古道上最后的女赶马。她勇敢追求自己的爱情,却困在一厢情愿的婚姻里,无法自拔。

边陲小城,时代巨轮,这座小小的沧城规矩得像一张棋盘,而女人只不过是上面的一粒棋子,命运跌宕交错,悲喜百转却又岁月平凡。她们没有被生活赋予选择,但不可否认,她们都在用强悍的生命力,努力为自己而活。水仙在野性的山林中像精灵一样活泼灵动,她学会了与山精鸟兽对话,拥有月夜的杏花,田野的星空,将苦难熬成了救赎的药。斋姑娘在小皮匠清澈的目光里,差点溃不成军,衣箱底下的花燕子是她一生的念想。良缘也好,孽债也罢,自己求来的,好坏赖不得别个。金凤的痴情与胸怀,令人动容。她以女儿之身,走南闯北,见多识广,比男人还要勇敢,最终在风雨中发现了比爱情更辽阔的自由。

“终有一天,她们会擦干自己所有的眼泪,不再有死亡,也不再有悲哀、哭号、疼痛,因为以前的事都过去了”。对沧城里如蝼蚁般生存的三名女子来说,生活就像是一块千疮百孔的烂布,她们苟活于世,辛苦不死,在儒家礼教与山精野怪的枷锁中,把自己活成了打鹰山上漫山遍野的鸡枞菌。“这菌子根系极深,外面看着小小一朵,往下竟挖得出半米长的根来”。她们饱含生命力,活得坚韧又热烈,在各自能够触达的范围内野心勃勃——她们自己就是自己的碑。

女人如何活?苦难是毒药还是解药?我想每一个读过《沧城》的人都能从中找到答案。