□韦春俭

走在老家,几乎没有例外,每一条路上都有几间破落荒废的房舍。

早年的农村,除了少数几间草屋,大部分是“ㄇ”型砖瓦屋三合院,多数在埕尾一边是烟楼,一边是猪舍,没有多余的装饰。正中是一片晒谷场,两侧也常置放稻草堆或柴薪草捆,多少农人的一生便在这样的屋宅中度过。

慢悠悠的牛车,当年我曾经坐在车上颠簸路过一户户人家,看着家家的门口埕,首先是正厅门首大大的姓氏堂号,江夏堂是黄姓,颍川堂是陈姓,清河堂张家,陇西堂李家,太原堂是王家,这些都是和同学的名姓一一对照记下来的。屋舍再怎么简陋,那堂号也是金漆闪闪光亮,是纪念着远古的辉煌也期望着发光的未来吧。

再看下来是水槽边有妇人洗衣,牛舍边男人拿竹筒喂灌耕牛,小小孩在埕上玩耍,老阿嬷端着饭碗坐在矮凳上等着喂他们吃饭。即便门口埕无人,也有鸡鸭四处走动留守着,堂号之下的五片“挂春”微微掀动。我便是这样一家一户的日常闲静风景,一路看过来又看过去。

而最美丽且萦怀难忘的风景,是在冬日艳阳天,九重葛开得烂漫时,稻埕上晾晒棉被各色衣物、萝卜干、高丽菜干、红豆、花生、柴薪,也晒着老人小孩和猫狗,阿公推着婴儿车走在路上与人闲话。家常,活泼而恒久的印象。

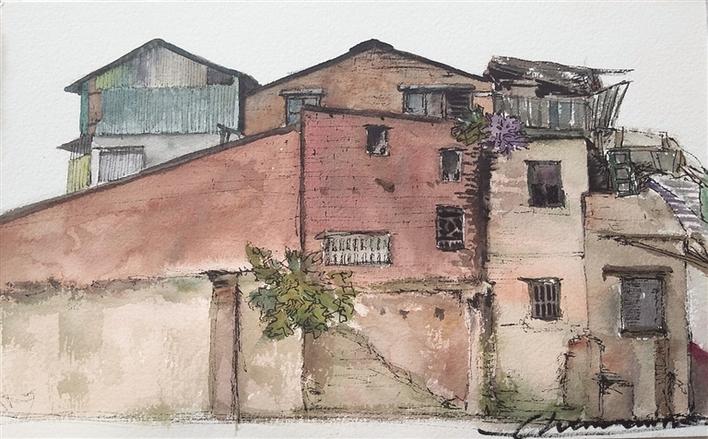

但是这些美丽风景逐渐消失了,住过一代又一代人的房屋,也随着人老去了,疲乏了,以至终于坍塌了。有些人家在门庭建了新屋,遮掩了老屋的旧门面。也有些老房子,人不在了,屋子也落寞了,久了也就成了废墟。有些没了屋顶像无牙老人瘪瘪的笑脸,或是大半倾圮,只留下败落的墙壁轮廓,像残余的骨架,仍然站立着。人们走过,并不喟叹或者谈论,彷彿那是必然而日常的存在。

颓墙内坍塌的砖头与泥块相互堆叠。木材浓重的腐朽霉气,马陆左右晃荡,蟑螂蚂蚁忙着沿墙角疾行,种种昆虫们在此营造家园。

动物粪便的臭,还有教人不禁掩鼻的怪味道四处飘扬。不烂的塑胶垃圾积淀着浓黑的厚尘。蜘蛛在结网。没有抽屉的桌子布满长长短短的裂痕。

屋旁的芒果树强壮地开满了黄花穗。杨桃树下溢满黄熟的杨桃果香和落果发酵的酸味,黄蜂和果蝇饱食之后缓慢而优雅地嗡嗡盘飞。

老黑狗趴伏地上,也懒得动一动,像是在想着一只狗该想的事情,忧伤的两眼有着岁月的秘密。麻雀和白头翁在屋檐间喧闹,听来却更显得空寂荒凉。

红砖的红,灰泥的灰,红灰两色的老屋半壁墙面生长着牵牛花和不知名的爬藤植物,或鲜绿或枯褐地攀附着凋敝,生命与枯亡和谐地并存,存在着一种残酷之美、颓唐之美、生命之美,也呈现了人与物曾经生活的句点。

曾经惊讶,记忆中高耸的大瓦屋,何以如今都如此老旧低矮?回乡时最害怕看到的是,老屋屋檐下坐着晒太阳眼神空茫的老人。那样的形象令人悚然愀心,也衬托出老人背后的老屋更加衰落。是时光还是什么改变了我们心中的比例尺与眼界?但当眼睛被阳光下闪亮的磁砖所刺痛,在新式住宅中看不到建筑的美感和情感时,我宁愿回到从小住惯的砖瓦老屋。老屋的气味和结构我再熟悉不过,夜里闭着眼睛都能知道走到哪里该转弯,到哪里该抬脚跨过门槛。砖墙与阳光、雨水、岁月密合,揉成细致温润光泽的红,每每在南下的车行中,远远望见在一片竹丛中或是田野出现一座红砖老瓦屋时,特别能触动回乡的心情,那样的砖头红专属于老屋老家老地方。

回到老家,门前桂花当开,簇簇小小白白的花蕊掩映在浓绿的叶片中,静静地绽放芬芳,有一阵,无一阵,渲染在它周遭几步远的地方,人在花香里穿行。那味道潜伏在衣袖里,在发丝间,在大家围桌而啃的玉米上,也漂浮在冬日温暖的屋檐下。

然而,睡梦中我听见了石灰掉落在天花板上,窗边不知是纺织娘还是蟋蟀的叫声;白天一只蜥蝪在灶台上流连,见到有人来了,转过头来两眼骨碌碌动了动,优雅地从纱窗下的破洞爬走。夜里老鼠不慌不忙沿着墙角一往直前,带着彷彿要赶赴什么盛会似的神气。屋里墙壁处处有石灰片以一种危险的平衡支撑着,将落未落地悬在壁上。

老房子也不曾考虑到无障碍空间,房与房之间的户定,如今成为老人行动的障碍。谁知会有这么一天,举步要跨过那个户定,但那双脚却因操劳退化而瘦弱且僵硬,脚要抬高那么几公分的努力,竟是对老人一次次的冲击和伤害,那是痛,从脚传到心内的钝痛。老人在最熟悉的环境里遇到最陌生的难题,却也没有想要去改造环境来适应人的需要,“户定有字”,不可轻易更动。因为节俭的习性,也因为僵固的观念,老人们过着一种既不向前也不回头的日子,在老地方。

午睡乍醒,忽闻老屋后风吹龙眼树的沙沙声,那种心情啊……

那种心情,为什么那么悲凉,像一颗心漂浮在落叶之上,随着落叶翻滚,该如何留住微风中的桂花香?该如何抚慰老人身体上的酸痛?又该如何记忆美丽的砖头红?